Dans chaque poignée de terre arable, des milliers de graines microscopiques de striga attendent leur heure pour passer à l’attaque. Quand la période de germination arrive, cette redoutable mauvaise herbe étend ses racines jusqu’au plant de maïs ou de mil le plus proche et en pénètre les racines. Résultat : privés d’eau et de nutriments, les plants finissent par dépérir. Le striga, quant à lui, prospère et forme de belles fleurs violettes qui s’empressent de se transformer en graines pour perpétuer leur espèce.

Dans les parcelles push-pull (push = répulsion, pull = attraction) d’Afrique de l’Est, cette mauvaise herbe a un adversaire de taille, qui la en force de frappe : le desmodium. Cette légumineuse mise sur un arsenal de substances chimiques qu’elle peut libérer de manière ciblée par ses racines. Elle attaque les mauvaises herbes sous terre grâce à deux combinaisons de composés phytochimiques.

La première stimule la germination des graines de striga contenues dans le sol, la deuxième s’attaque aux jeunes racines de la plante parasite et évite ainsi que celle-ci ne s’attaque aux plants de maïs. Le striga n’a aucune chance de survie : la plante est anéantie avant même d’avoir eu la possibilité de croître et de se multiplier. En quatre ans, le desmodium débarrasse intégralement les surfaces cultivables du striga. De quoi éviter des pertes de récolte considérables sur le long terme.

Desmodium et napier protègent le sol et les cultures

Les légumineuses sont pleines de ressources. Grâce aux bactéries que contiennent leurs racines, elles fixent dans le sol l’azote de l’air, ce qui contribue à améliorer et à préserver naturellement la fertilité du sol. Plantes couvre-sol, elles protègent en outre efficacement la terre de l’érosion et du dessèchement. Sans oublier que l’odeur du desmodium a un effet répulsif sur des insectes tels que le papillon foreur de tige, évitant que celui-ci ne vienne pondre ses œufs dans les plantes de culture. Le maïs et le sorgho échappent ainsi aux larves voraces qui, en l’absence de desmodium, s’introduisent dans les tiges et les détruisent de l’intérieur.

Quant au volet « attraction » de la méthode, il consiste à faire pousser autour des cultures des plantes auxiliaires qui contribuent à éloigner les ravageurs par l’émission de substances sémiochimiques volatiles. Tandis que le maïs et le mil attirent involontairement les papillons foreurs de tige principalement la nuit, c’est au crépuscule que l’herbe à éléphant (napier) dégage son irrésistible parfum. Plantée en bordure de champ, la graminée attire ainsi les insectes nuisibles hors des cultures. Les papillons déposent alors leurs œufs sur les feuilles des herbes, dont la substance collante finit par anéantir le cocon.

Les plantes envoient des SOS

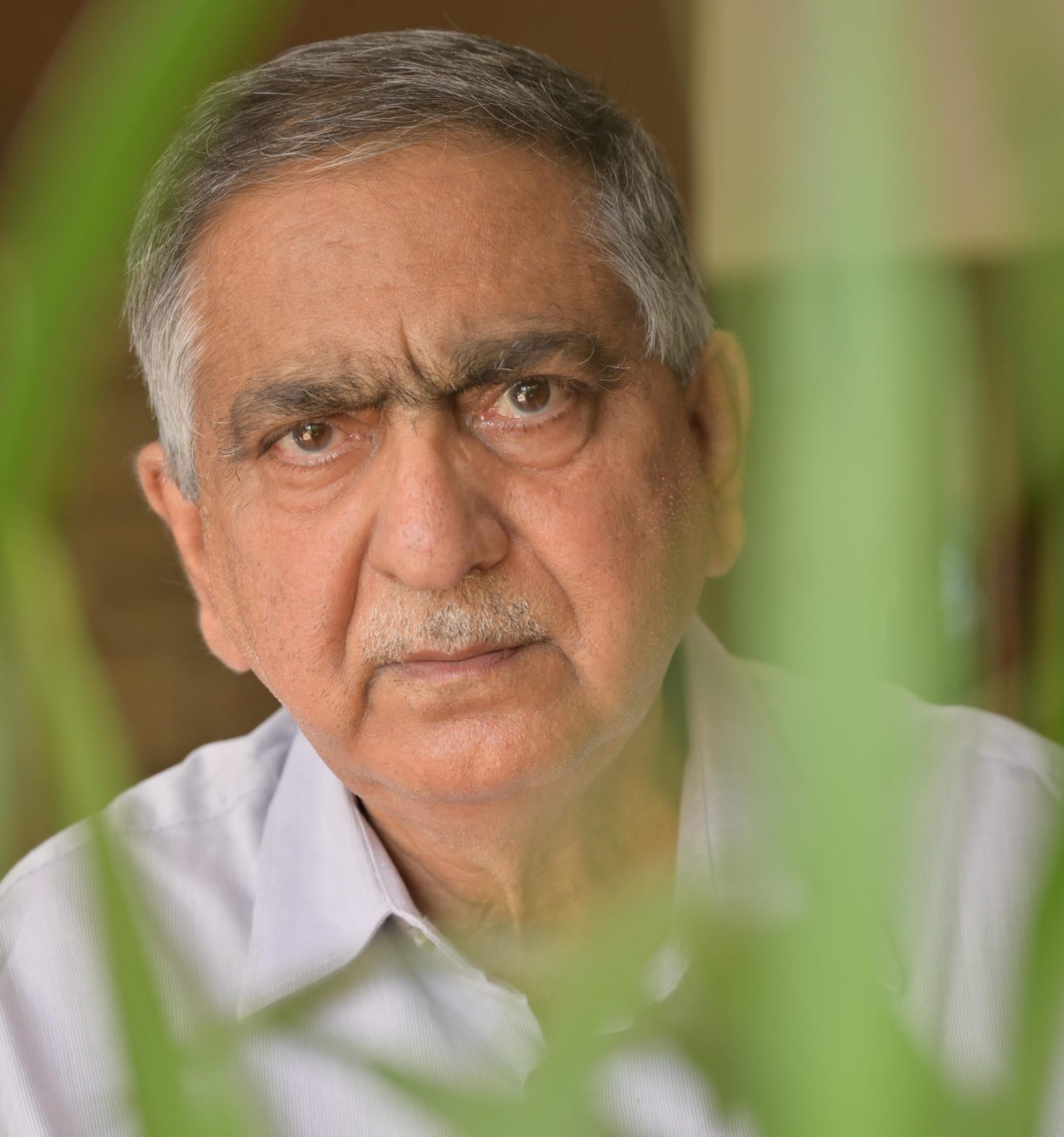

Cette astucieuse méthode de culture est basée sur les mécanismes de communication des plantes entre elles, mais aussi avec les nuisibles et les organismes utiles. « De nombreuses espèces de graminées sauvages ont développé des stratégies ingénieuses pour se protéger des parasites », explique le père de la méthode push-pull, le professeur Zeyaur Khan de l’Institut international de recherche sur les insectes (icipe), rattaché à la station de recherche de Mbita, sur les rives kényanes du lac Victoria.

« L’herbe à éléphant (napier) a la capacité d’attirer les ennemis naturels des insectes nuisibles par l’émission de signaux SOS chimiques », explique l’entomologiste. L’ennemi du foreur de tige est la guêpe parasitoïde, qui pond ses œufs dans les larves des papillons. Celles-ci sont ensuite mangées par les larves des guêpes. « En cas d’attaque de parasites, les graminées peuvent même avertir leurs plantes voisines qui, à leur tour, envoient des signaux SOS », poursuit le chercheur.

Et ce n’est pas tout : « Contrairement aux variétés hybrides modernes, les anciennes espèces traditionnelles de maïs sont capables d’interpréter ces messages et d’apprendre à émettre elles-mêmes des signaux », fait remarquer le spécialiste.

« Le sol est la mère de toute plante »

Le professeur Zeyaur Khan a beau développer et diffuser les méthodes scientifiques les plus sophistiquées, il revient toujours sur les fondamentaux dans les échanges réguliers qu’il entretient avec les paysan·nes : « Le sol est la mère de toute plante, ne cesse-t-il de répéter. Si votre sol est sain, vous aurez des plantes saines, qui seront automatiquement plus productives. Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez préserver vos sols pour vos enfants. »

Chapeau, Monsieur le professeur !

Depuis 30 ans, l’entomologiste Zeyaur Khan perfectionne inlassablement la méthode push-pull qu’il a développée, l’adaptant à de nouveaux défis, notamment aux conséquences du changement climatique et à l’apparition de nouveaux nuisibles. Avec son équipe, il a par exemple réussi à déterminer la composition des substances sémiochimiques, faisant avancer la connaissance des mécanismes de communication entre les plantes. Déjà récompensé par de nombreux prix, ce chercheur et partenaire de longue date de Biovision mérite toute notre reconnaissance et notre gratitude pour le travail inestimable qu’il accomplit au service des petit·es paysan·nes africain·es.

Biovision soutient le professeur Khan et son équipe depuis 20 ans dans le perfectionnement et la diffusion de la méthode push-pull, qui permet de doubler, voire de tripler le rendement des récoltes, et qui a déjà aidé des milliers de petit·es paysan·nes à assurer leur subsistance.